神舟十四號成功發射

6月5日,神舟十四號飛船正式點火升空。此次,神舟十四號將首次進駐“問天”“夢天”實驗艙,建立載人環境,并配合地面開展兩艙組合體、三艙組合體、大小機械臂測試等各項工作,這在中國航天史上又書寫了新的篇章。

中國航空航天事業上取得的輝煌成績有目共睹。每一次中國航天器的升空,都展現了新技術的突破和升級。在這中間,有一項核心內容卻容易被忽視——航空燃料的發展和革新。

我國新一代運載火箭的發動機主要采用液氫、液氧和煤油作為燃料。在目前的技術下,95%的氫能源都來自化石能源,發射任務愈發頻繁,航空減排低碳轉型十分緊迫。

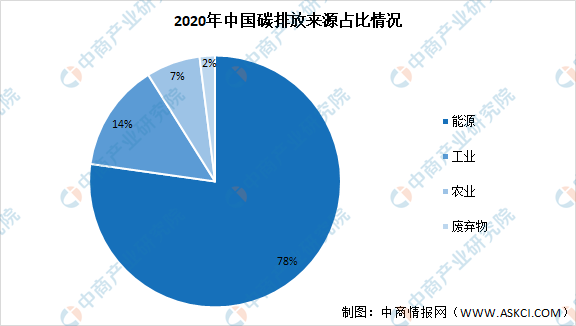

數據顯示,2020年我國碳排放主要來源于火力發電,占比達78%。其次為工業排放,主要包括鋼鐵、水泥、電解鋁等,占比達14%。

進入“十四五”計劃的第二年,碳達峰、碳中和目標開始在各行業縱深推進,新能源燃料開始取代傳統燃料已成趨勢。

雙碳產業隱患:關鍵技術尚未自主可控

我國在雙碳產業的基礎研究和產學研一體化方面,仍存在基礎研究投入不足、企業研發投入強度不高、缺乏高新技術人才儲備、科研成果轉化運用不充分、有效專利實施率較低等問題。

木桶的短板決定了木桶的高度,盡快補齊短板,實現核心技術自主可控是保障新能源供應鏈穩定的必然選擇。

何以解憂?唯有創新

在科技創新方面,提升能源產業鏈現代化水平。一方面狠抓綠色低碳技術攻關,立足我國能源產業基礎和優勢,推動能源綠色低碳技術加快突破,鍛造能源創新優勢長板,強化儲能、氫能等前沿技術攻關。

另一方面,完善能源科技創新體系,整合優化科技資源,實行“揭榜掛帥”等制度,引導各類社會資本投資于能源科技創新領域。

在產業模式創新方面,一方面著力加快能源產業數字化智能化升級,推動能源技術與現代信息、新材料、先進制造技術深度融合,探索能源生產和消費新模式,開展智慧能源示范。

另一方面,著力培育壯大綜合能源新興市場主體,破除新模式新業態在市場準入、投資運營、參與市場交易等方面的體制機制壁壘。